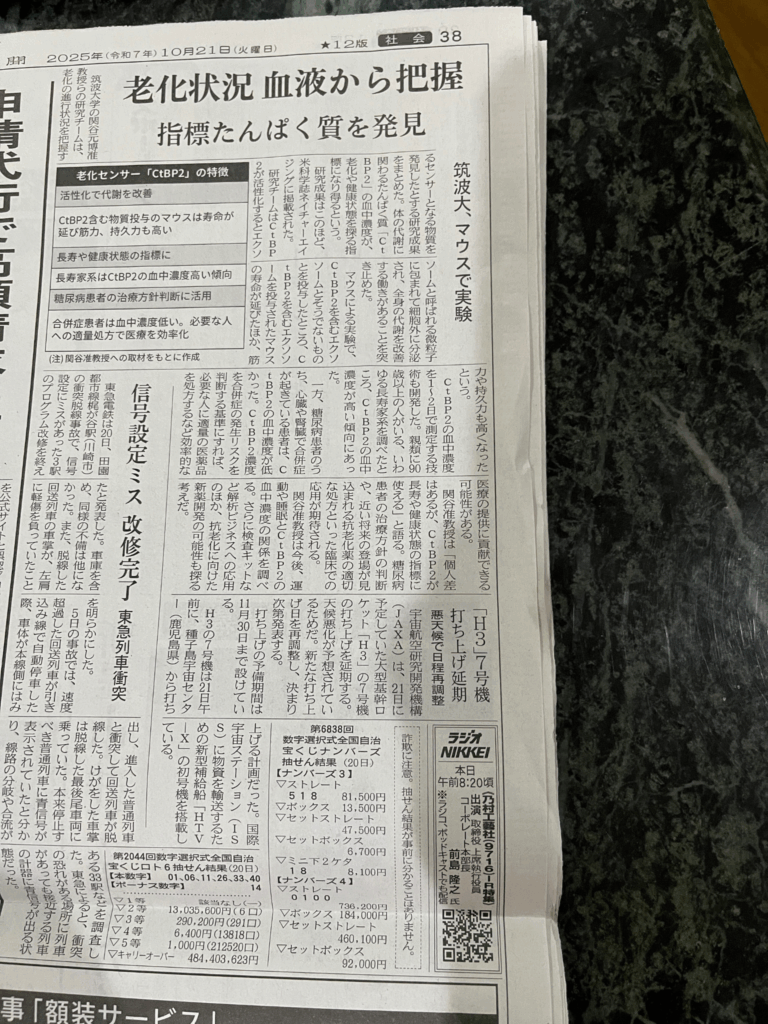

今朝(2025年10月21日)の日本経済新聞の社会面に,「老化状況 血液から把握 指標たんぱく質を発見」と言う題の記事を見つけました。

このタンパク質を発見した研究グループ・筑波大学の関谷准教授によれば,長寿系家系は「CtBP2」と言うたんぱく質の血中濃度が高い傾向にあるとのこと。

また,「個人差はあるが,CtBP2が長寿や健康状態の指標に使える」と語られている。

『もしかしたら,このCtBP2を多く含む食材を食べたら健康に良いのでは?!』と,ハイシニア(後期高齢者)の素人(しろうと)考えでさっそくGoogle・AIのGeminiに相談してみました。

CtBP2を含む食材は?

Geminiの回答は,以下の通りです。

CtBP2 (C-terminal binding protein 2)は、主に細胞内で転写共抑制因子やシナプスリボンの構成要素として機能するタンパク質であり、一般的に特定の食材に多く含まれているという情報はありません。 CtBP2は、特定の食物から摂取する栄養素としてではなく、ヒトや他の動物の体内で遺伝子の働きを調節したり、神経細胞の特定の構造を形成したりするために細胞内で作られるタンパク質です。したがって、「CtBP2を多く含む食材」という質問に対する直接的な回答は「該当する食材は知られていません」となります。 CtBP2の機能に関する研究は、主に遺伝子制御、がん、神経科学などの分野で行われています。

なぜだろう

なぜだろう要するに,このタンパク質を含む特別の食材はないということだ

CtBP2の形成を促進する食材は?

では,このCtBP2というタンパク質を体内で作るのに役立つ食材はあるのでしょうか?

この質問をまたまたGeminiに投げかけてみたところ,以下のような回答が。

CtBP2は細胞内で作られるタンパク質であるため、特定の「食材」を食べることでCtBP2そのものを増やすというよりは、CtBP2の機能や活性に間接的に影響を与える可能性のある栄養素や代謝経路を考慮する必要があります。 CtBP2タンパク質が体内で適切に機能するために重要な要素として、**NADH(ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド)**との結合が知られています。CtBP2はNADHの量に応じて活性が変化する「代謝産物センサー」としての役割を果たすことが示唆されています。

CtBP2の機能に間接的に関わる要素

CtBP2の活性化(機能)に影響を与える可能性のある要素と、それを含む食品成分は以下の通りです。

| 要素 | CtBP2との関連性 | 関連する食材・栄養素 |

| NADH | CtBP2が結合し、活性を調節する代謝産物。細胞のエネルギー状態を示す。 | ナイアシン(ビタミンB3):NADHの前駆体である**NAD+**の合成に必須。肉類(レバー、鶏むね肉など)、魚介類(マグロ、カツオなど)、ピーナッツ、きのこ類などに豊富。 |

| 脂肪組織の健康 | CtBP2は褐色脂肪組織の誘導や白色脂肪細胞の遺伝子抑制に関与し、代謝調節に重要な役割を果たす。 | 良質なタンパク質、ビタミン、ミネラル:細胞や組織の構成・代謝をサポートする基本的な栄養素。青魚の油(DHA・EPA)など不飽和脂肪酸は代謝に良い影響を与える可能性がある。 |

重要な注意点

これらの食材や栄養素は、あくまでCtBP2が関わる代謝経路を円滑にするための一般的な要素を提供するものであり、「CtBP2を特異的に形成・増加させる」ことを保証するものではありません。

CtBP2の主な機能は、遺伝子発現の調節や神経細胞の構造形成であり、その生成や活性は、食事よりもむしろ遺伝的要因や細胞内の複雑なシグナル伝達によって厳密に制御されています。

したがって、このタンパク質の形成を目的とするのであれば、特定の食材を過度に意識するよりも、バランスの取れた食生活を送り、体全体の健康と代謝を良好に保つことが、間接的ながら最も適切なアプローチと言えます。

むすび <食事と睡眠がベスト>

以上,本日の日本経済新聞に掲載された,新しい機能を持つたんぱく質の発見と,この素晴らしい素材の摂取についてGoogleのAI・Geminiと相談しながら,健康長寿の糸口を探ってみました。

結論としては,Geminiのサジェッションのとおり,「バランスの良い食事」と「十分な睡眠・適度な運動」で健康を保つのが健康長寿の秘訣と言えそうですね。

コメント